相続手続きに関するご案内

相続手続きが完了するまでのお取引きについて

- 1.

- 相続手続きが完了するまで、お亡くなりになられた方(以下、「被相続人」といいます)のご預金のお引き出し、お預け入れについては、お取り扱いできなくなります。

①公共料金等の自動引落もできなくなりますので、各収納機関へは別途納付書等によりお支払いください。

②被相続人の口座へのお振込みについては、ご依頼人の指示によりお取り扱いします。引落口座の変更手続きをお願いいたします。

家賃等継続して振込まれるものについては、お受取口座を変更してください。

- 2.

- 残高証明書の発行

相続手続きに関係し、被相続人の残高証明書については、共同相続人の方や遺言執行者等のご依頼により発行いたします。

この場合は、被相続人が亡くなられたことがわかる戸籍謄本、相続人であることがわかる戸籍謄本等及びご依頼される方の印鑑証明書と実印をご持参のうえ、お取引店窓口にお申出ください。

お取引の履歴についても同様のお取り扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。

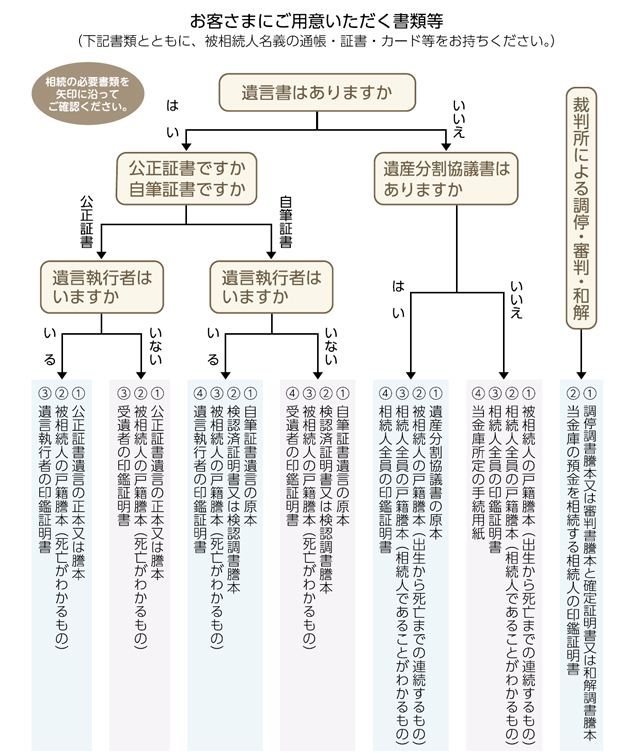

1.必要書類確認表

- 戸籍謄本については、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』をご提出いただいた場合、ご用意の必要はありません。

- この他の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

2.相続手続き方法別の必要書類

お客さまにご用意いただく書類は原本をご提出ください。

なお、原本の返却を希望される場合はお申出ください。写しを取らせていただき原本をお返しいたします。

お願い

①被相続人名義の通帳・証書・カード等をご提出ください。

※通帳等がない場合は、別途手続きが必要になります。

②印鑑証明書は発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。

※融資取引がある場合の印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要となり、原本はお返しできません。

③各書類には、実印を押印ください。

①公正証書遺言に基づく手続きの場合

- 公正証書遺言の正本又は謄本

- 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)

- 遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書

- 遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書

②自筆証書遺言に基づく手続きの場合

- 自筆証書遺言の原本

- 家庭裁判所による検認済証明書又は検認調書謄本(自筆証書遺言の場合は、検認が必要になります。)

- 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)

- 遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書

- 遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書

③遺産分割協議に基づく手続きの場合

- 遺産分割協議書の原本

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)

- 相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)

- 相続人全員の印鑑証明書

④調停に基づく手続きの場合

- 調停調書謄本(家庭裁判所発行)

- 当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

調停・審判・裁判上の和解の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本の提出は不要です。

⑤審判に基づく手続きの場合

- 審判書謄本(家庭裁判所発行)

- 確定証明書(家庭裁判所発行)

- 当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

⑥裁判上の和解に基づく手続きの場合

- 和解調書謄本(裁判所発行)

- 当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

⑦上記①~⑥以外の手続きの場合

(遺言、遺産分割協議、調停、審判、裁判上の和解によらない手続きの場合)

(遺言、遺産分割協議、調停、審判、裁判上の和解によらない手続きの場合)

- 相続人全員が署名押印した、当金庫所定用紙の「相続手続き依頼書」

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)

- 相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)

- 相続人全員の印鑑証明書

【参考】

- 1.

- 相続人の戸籍謄本…現在の戸籍謄本(又は戸籍抄本)をご提出ください。

ただし被相続人と同一の戸籍に記載がある方は提出不要です。

- 2.

- 被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合の必要書類は以下のとおりです。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

③被相続人の父方、母方の祖父母の死亡を確認できる戸籍謄本

代襲される甥御さま・姪御さまについては、

④被相続人のお亡くなりになった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

⑤代襲相続人である甥御さま・姪御さまの戸籍謄本

- 3.

- 上記①~⑦で必要としている戸籍謄本については、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」をご提出いただいた場合、ご用意の必要はありません。

- ☆

- 被相続人の相続財産の中に、不動産がある場合や、複数の金融機関と取引がある場合は「法定相続情報一覧図」の活用をお勧めします。

- 上記以外の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

3.相続人の確認

こちらの書類を印刷して取引店窓口にご提出ください。

4.用語の説明

相続手続きに関する用語はこちらの書類を参考にしてください。

5.取引別の手続き

①「相続手続き依頼書」により手続きを行っていただくお取引き

- (1)

- 国内預金(当座預金を除く、定期預金、普通預金等)の解約又は名義変更

- (2)

- 外貨預金(外貨普通預金、外貨定期預金)の解約又は名義変更

※外貨預金の換算相場は、解約日のTTB(対顧客電信買相場)が適用になります。

- (3)

- 公共債、投資信託、金地金の解約(売却、買取)又は名義変更

※名義変更される場合は、実際に相続財産を受取られる相続人の方(ご自分の名義に変更される相続人の方)による手続きが必要となります。

※投資信託については直接解約できず、名義変更後の解約となります。

- (4)

- 出資金の相続加入又は法定脱退

「相続加入」される場合は、相続の開始(死亡の日)から3ヶ月以内にお申し出ください。

なお、死亡した会員の相続人が複数人いる場合は、全相続人により承認された会員資格がある1名に限り、相続加入することができます。

期限内にお申し出がない場合は、「法定脱退」となります。

※相続加入の場合は、「出資申込書」等に相続加入者様自身の署名押印が必要となります。

〈出資の法定脱退とは〉

次の事由が発生した場合は、法令に基づき会員の方の意思に関係なく、会員を脱退していただくことになります。

- 会員たる資格の喪失

- 死亡又は法人の解散

- 破産手続開始の決定

- 除名

- 持分の全部の喪失

- (5)

- 貸金庫の解約

- (6)

- 通帳等の喪失

国内預金、外貨預金に関する被相続人様名義の通帳、証書、キャッシュカード等の喪失手続き。

②所定用紙により別途手続きを行っていただくお取引き

- (1)

- 当座預金

使用していない小切手・手形等をご持参のうえ、金庫所定の手続きを行ってください。

- (2)

- 融資(代理貸を含む)

預金とは異なる手続きが必要になります。

融資取引がある場合は、融資取引口数やお借入れの形式等により、必要な書類(印鑑証明書の枚数や当金庫所定用紙等)や事務手続きが異なります。

保証会社や担保物件に根抵当権等が付いている場合は、別途当金庫以外の事務手続きが必要となります。

また、融資取引を相続される場合、当金庫の審査が必要となり、お時間を要する場合がございます。

なお、融資の相続手続きにご使用の印鑑証明書の原本はご返却できませんので予めご了承ください。

また有効期限も預金の相続と異なり、発行後3ヶ月以内となりますので、ご注意ください。

詳しくは融資担当者までご相談ください。

- (3)

- 火災保険

保険契約者様、対象物件所有者様の死亡については、変更手続き等が必要になりますので、お取引店へお問い合わせください。

- (4)

- 確定拠出年金

確定拠出年金は、別途の手続きが必要になりますので、お取引店へお問い合わせください。

お願い

①必要書類並びに詳しい手続きについては、担当者にご確認ください。

②お取引きによっては、別途書類が必要になる場合がございますので、予めご了承ください。

③その他のお取引きがある場合やお取引きの有無が不明な場合は、窓口にご確認ください。

例:保険、県民共済、国民共済、振興財団、KSD、中小企業退職金共済等お取引等。

「相続手続きに関するご案内」の郵送を希望されるお客さまについては、

お取引店までご連絡ください。

各営業店窓口一覧はこちらをご覧ください。